武州世直し一揆は、慶応2年(1866)に飯能の名栗谷から蜂起した民衆が、飯能宿に押し寄せ米屋等に米の安売りを要求したことに端を発します。増長した一揆勢は、施金施米等の要求を掲げ、豪農・豪商に次々と打ちこわし、あっという間に武蔵国中に一揆の渦が広がっていきました。この一揆の影響で江戸幕府はその瓦解を早めたといわれています。

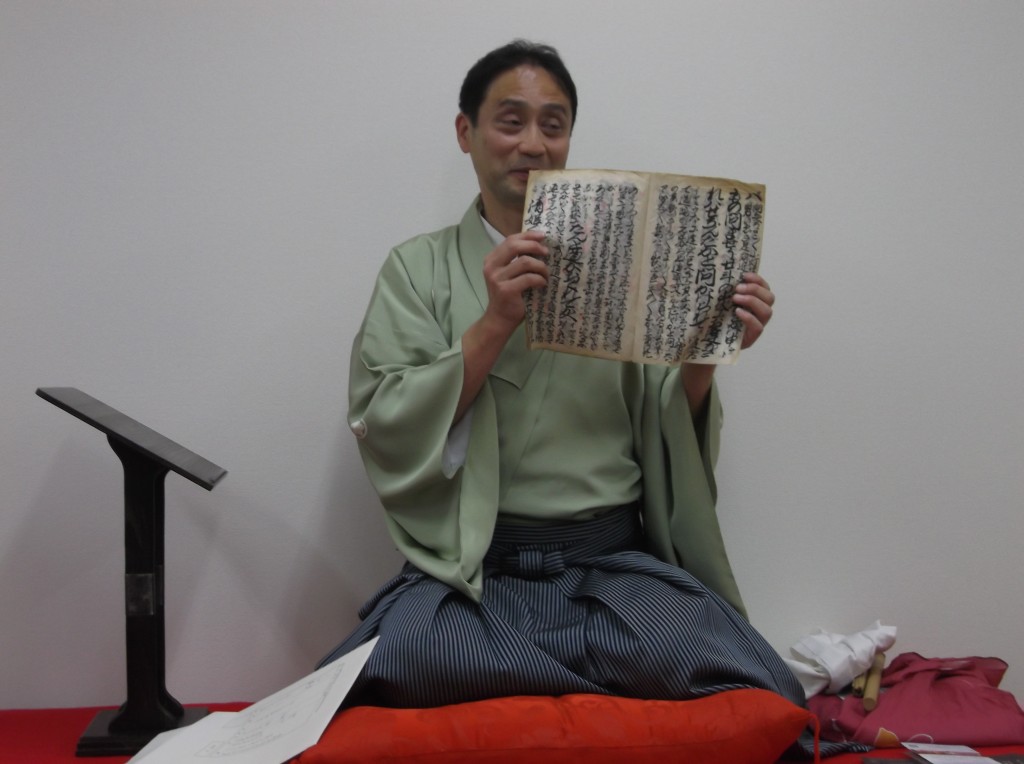

今回の出演はその一揆の150周年を記念する会の発起人の川中さんとのふとした出会いから始まります。一揆当時はやっていた佐倉宗五郎のお話し「佐倉義民伝」を語ってくれないかと頼まれました。実行委員の方々も語りと同時に竹間沢車人形の画像を投影するなど、説経節を解りやすくする工夫を凝らして頂きました。

場所は東飯能駅丸広百貨店7階の飯能市市民活動センターのホールで、323平方メートルと広い空間です。新聞報道もあってか、120名位のお客さんを想定していたのですが、当日蓋を開けると230人近いお客様がお出で下さり、大盛況でした。リハーサル通りにマイクを使わずに語ったのですが、声はそれなりに出ていたと思いますが、全体にうまく届いたかどうか心配でした。

また国立国文学研究資料館名誉教授の森安彦先生の武州一揆についての御講演が大変わかりやすく勉強になりました。皆さん、わたしはもともと日本史の学徒なのです。

川中さんはじめ実行委員の皆さまには大変お世話になりました。ありがとうございました。

なおこの当日の講演の様子は下記よりご覧いただけます。

前編:https://www.youtube.com/watch?v=EQE7Fqu-8Zo

後編:https://www.youtube.com/watch?v=6m9ZTNUM5lw

8月 25th, 2016

8月 25th, 2016