3月20日、埼玉県ふじみ野市にある福岡河岸記念館で、「説経節を聞こう」という催しが行われました。 ここでは新河岸川の「福岡河岸」の河岸問屋のとても趣きのある建物を、ふじみ野市が整備し一般公開しています。

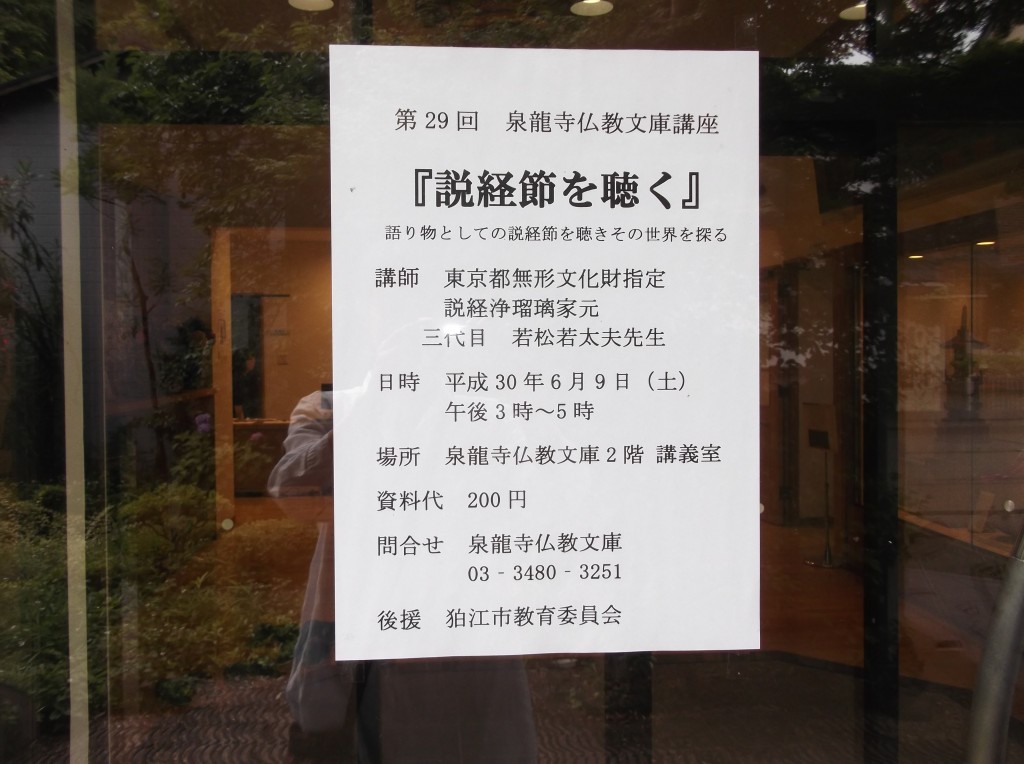

「文化財の建物で文化財の説経節を聞こう」という、しゃれた催しですが、会場が20畳ほどのスペースですので、定員30名の事前申込制でした。3月1日から受け付けがはじまり間もなく満席になりました。 さあ開演の1時半になりました。ふじみ野市の方々のご挨拶に続いて、「東京都無形文化財の若松若太夫さんです。」と私の紹介、すかさず「東京都ムゲイ文化財の若松です」とウケをねらったのですが、私がしょっぱなから冗談を繰り出すとはお客様も思わなかったようで、しらーとした雰囲気が漂います。気を取り直して結城加奈さん「御祝儀宝の入船」でめでたく幕が開きます。

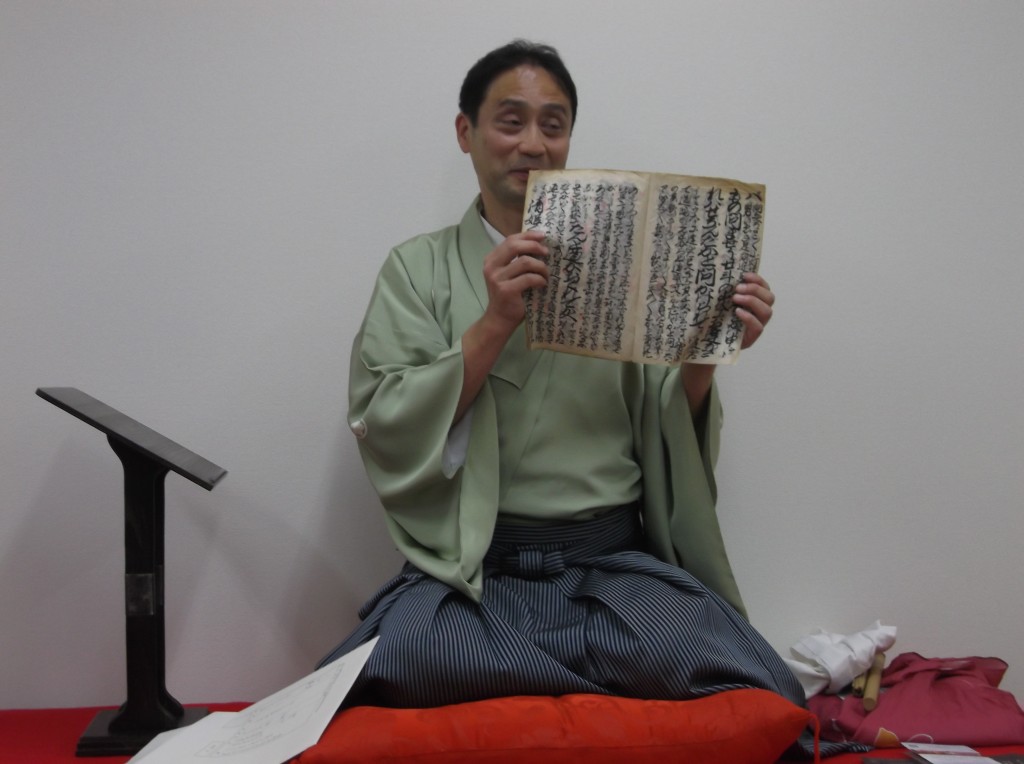

引き続き私の登場、説経節を聞くのは初めての方も多かったので、まず説経節の歴史を、中世から近世、初代若松若太夫までかいつまんでお話ししました。 先代のお師匠さんのところで、青木久子さんにご登場いただき、例によって先代との丁々発止をお話しいただきました。

次は、「さんせう太夫鳴子唄」です。この日はマイクを使用しなかったのですが、声を発して会場の古民家の響きの良さに驚きました。 外見の佇まいのよさもさることながら、内部の雰囲気もよく、つくづく説経節は古民家やお寺のような空間で語るのがふさわしいのだなあと思いました。20畳ですと定員は30~35人位になりましょうか。恐れ入りました。

最後にお客さまからの質問をお受けしまして、丁度予定の3時終了。 めでたしめでたしで締めくくりたいのですが、そうさせてくれないのがこの日記の怖いところです。 「さんせう太夫」の半ばあたりから2の糸のサワリがつかなくなってしまい、調子がずれたかと思い糸巻を調節しましたが、そうではありませんでした。 語り終えてから分かったことは、本番前に前回の教訓(?)から、3の糸は新しくしたのですが、2の糸は消耗部分をずらそうと糸蔵から糸を引き出して調整したのが原因でした。 すこしでも消耗した糸は、いわばバランスが崩れやすく、サワリに影響するのです。 本番前にはサワリは入念に整え、その時に糸は決して引き出さないことを固く心に誓い、 再び反省の日々を送っております。

3月 27th, 2016

3月 27th, 2016